《百法》第二讲:灭妄证真释论题(A)

核心提要:学习一百个法,通往大乘佛法的门径、路途,进入大乘佛法的堂奥,能够破除我们的烦恼,种种障碍消除,慢慢趣入到融会贯通。从法相悟入法性,达到性跟相不二,空跟有不二。

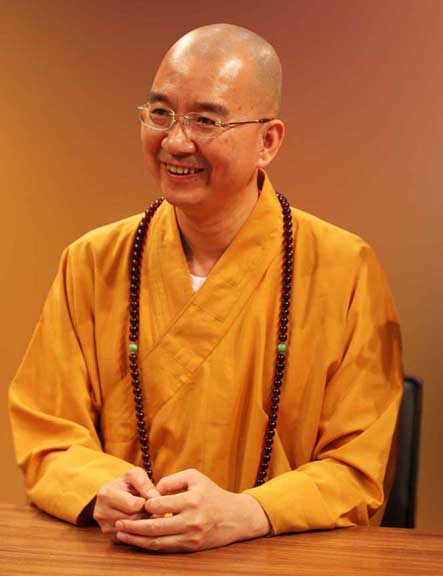

师父开示(20090514):

各位法师,各位同学,今天我们继续学习《大乘百法明门论》。

一.解论题---“大”

思考题:大小乘如何空?一百个法如何彰显?

大家看那个图表--“大乘百法明门论”,“大”——涵容大故,殊胜大故。“涵容大故”,意思是说,这里边包含的内容非常的广泛、非常得丰富;那么,殊胜大,当体、拣小,就人称一致。拣小,就是简别,不同于小乘;当体,这个法的本身就属于大乘。那么,小乘谈的法是七十五法;大乘,我们谈的法一百个法,百法。小乘谈的是人空;大乘不仅谈到人空,也谈到法空,人也空,法也空;人无我,法无我。在每一个法上面,都是能够通达它的无我,就是一百个法都是能够彰显它的无我的道理,而不是说最后六个无为法,才是无我,才是空。前面九十四个有为法的本身,它也都是无我的,这是百法明门论第一句话就谈到:如世尊言,一切法无我,这个是我们大的一个涵义。

二.解论题---“乘”

思考题:唯识学了解不够有何问题?普通人学的东西为了什么?师父如何解释“大乘法”的内涵?师父如何解析“有我”的各种状态?师父如何开演烦恼的具体表现的?我们整个修行过程要证明什么?什么是无常?如何面对无常?内心虚弱的表现?老和尚公案说明什么?

我们长期以来都是比较喜欢简单的,不喜欢很复杂;喜欢比较浅显的道理,不喜欢很深的义理。深,不太容易接受。所以,法相唯识学在唐末的时候,就逐步逐步衰微了。那么,一直到明末清初的时候,我们蕅益大师、憨山大师,一些高僧才出来提倡。那么尤其是近代,太虚大师,以及太虚大师的一些门下和支那内学院的提倡。但实际上,还不是很普及了。我们汉传佛教,对这个法相唯识的了解的程度还是非常的不够。因为了解得不够,所以导致对经论的理解,非常的浅显,甚至不准确,乃至牵强附会,这种状况比比皆是。因为普通的人,从小到大所接受的知识都是为了生活、为了工作的需要,我们学的东西都是为了学习、工作的方便、需要。也就是大部分、大量的这些知识,都是世间的知识,也就都是世间法,那么佛法的熏习,我们是非常的不够,那这是一个很大的问题了。

那实际上面,我们学佛法,佛法是非常基础性的内容,基础性的条件,如果我们没有获得拥有佛法的这些基本的条件,基本的知识,我们是很难真正得到佛法,也就是这些工具、技能,应有的佛法的基本范畴我们都没有掌握,那我们要去修啊、要去证啊,就更加困难,所以大乘佛法的内容就非常的丰富,博大精深。

“乘”——运载得名,我们这种汽车、火车等等,能够把这个人,把这个物品给它运到很远的地方去,从南方可以运到北方去,从中国能够给运到外国去,就是很远很远的东西,很重很重的东西,如果通过汽车、火车、飞机,都能够给你运载到目的地。这个就比喻说佛法、百法,能够运载众生超越生死河、超越轮回、到达彼岸。到达彼岸的这种力量,是靠法的力量,就犹如说,靠飞机的力量,汽车的力量,它不是凭自己的力量。也就说需要靠佛法的力量,我们才有办法到达彼岸,达到目的地。

这个法的本身就具有运载的含义,它就有这样子一种功能,因为佛陀解脱了烦恼障,所知障,我们烦恼障、所知障具足。所以我们有我执、法执,有种种的问题,种种的烦恼,种种的困惑。这样的话对自己就是一个障碍,那如果我们没有了我执跟法执,没有了烦恼障跟所知障,或者说这种我执、法执、烦恼障、所知障慢慢减轻、慢慢淡化,那么这个我们内心就会越来越清明,我们内心向菩提道的努力就会越来,走得越安稳。

长期以来我们都是因为有执着,执着有我,每一个人都是执着有“我”,实际上面,“我”都是我们内心烦恼的表现,虚妄的表现,也就是只要我们执着有“我”,都是一种妄执,因为有我,所以它就有苦,有苦的话,就需要去离苦,就需要去断苦,因为我们有执着,所以有我,有我所以有苦,这样的话,我们就需要去破除各种各样的执着,那我们到底究竟是被哪些东西执着了?被这些烦恼啊、无明啊等等,这就是说,我们本来心里边就具有种种的烦恼、执著的力量。

其次呢,我们对各种相应的境界、相应的事物产生执着,自己喜欢看的、自己喜欢听的、自己喜欢接触的、自己喜欢得到的,都是产生执着,也就是对于顺境产生执着。反过来说,我们心里边本身就有束缚、系缚、有烦恼。烦恼的表现,恰恰我们对于这些逆境想去远离,对这些顺境会去执着。那我们佛法是从我们内心当中解粘去缚,就是要修正、解除我们内心当中的种种认知上面的问题,种种的颠倒妄想。所以,世间上面的法,世间上面的知识理论,它都是一种推论,那么佛法就不同了,它不是推论,它也不是相对的,佛法是一个结论,它本身就是一个结论,这个结论是经过佛已经证明过,佛已经证明能够达到,那我们整个过程、修行,就是要来证明这个结论的一个目的。

这整个过程本身在经论里边也是告诉我们清清楚楚,六度万行、三士道,都是为了我们要得到这个结论,证到这个涅槃。

可惜我们对诸法的认识,也就是无常,对这些无常的认识不足,我们常常对无常就是恐怖、害怕。实际上面无常都是事物的现象而已。那么,一切事物的现象,因为它是因缘而有、和合而有。它的现象是无常,但是我们担心它无常,我们担心会死,我们担心会失去,自己需要的东西,自己喜欢的东西会失去,顺境会没有掉,人就会非常的害怕。那么害怕,慢慢我们本身好的东西、有价值的东西就少,又会容易失去。这样话,慢慢人就越来越悲观、越来越失望,甚至最后人就没有什么希望可言,甚至就绝望。而实际上面无常它是一切事物现象这样子一个过程。无常法本身没有对错,无常法的本身没有善恶,也没有是非,也没有正面,也没有反面,它就是指这个过程的一种变化。只要有生就有死,这是肯定的。不管我们是喜欢的、或者说我们不喜欢,不管是我们要不要无常,你说不要,它也无常,你要,它也无常,它都是无常。那么这个无常我们是没有办法逃避的。

所有的人,所有的事,所有的一切,都必须透过无常的检验,透过无常这个法的来观照。我们常常学佛法学得一听到无常这个概念,马上就会觉得这个好像就不好,其实这也就是我们人的一个观念上面的问题。因为无常的概念把我们很多正见扭曲了,把我们对诸法的真实性产生很大的误解和误差,然后慢慢慢慢我们内心就越来越缺乏信心,内心就非常需要这个别人的肯定,别人的鼓励,别人的赞叹,那我们需要别人的肯定、鼓励、赞叹,就说明我们内心的虚弱,内心的缺失。

因为我们内心的虚弱、内心种种的问题,导致我们对很多人、很多事不相信。而不相信的下面,就是有时候相信,有时候不相信;有些人相信,有些人不相信;有些事相信,有些事不相信。那么这个有相信,有不相信,就是说在怀疑,对这些人、事、物产生怀疑。那怀疑——我刚才谈到,就是内心虚弱,内心虚弱因为就是没有信心,这些都是有关系的,都是有关联的。

过去有一个庙,庙里面有好多的法师,后来有一天,外面的施主过来,到这个庙里面来,他请这个法师念经,他看这里有好多位法师,他就找了一位法师——岁数最大的,请他去念经。这个法师岁数大,但实际上面他刚刚出家,可是他什么佛法不懂,那他被选上,他就讲一句话,他讲:“哎呀,无知是苦!”他本来讲的是自己,自己对佛法什么都不懂,是一种苦。那个施主一听“无知是苦”,它确实是一个真理,他说无知是无明,无明是一切的痛苦,那么这个施主的话,他觉得这位老和尚还是非常有智慧的,他说“我们痛苦是因为无知”,实际上面他是自己说自己无知,现在很苦,他理解这么去理解,理解说“这无知是一种痛苦”。我要说明一个什么道理呢?是因为这位施主他对法师有信心,所以他讲一句法就可以,他就能有很多的感悟。

我们在这种寺庙里面,大家熟悉了,有时候你讲再多的话也不管用,就是我们没有真正去听、没有去忆持、没有真正去领纳,听完了他就听完了,那就不行,不能启发、不能启发我们的智慧。这个法、语言文字就不能产生作用。所以这个产生作用,它才是法,如果我们不产生作用,那就不是法,那都是人的一种情绪。因为我们本身内心当中的一种情绪,你去对外在的境界,都会变成我们内心当中的一种情绪,都是会增长我们内心当中贪嗔痴的力量,所有的这些都是。所以,运载——它要表达的是一种力量,这种力量能够让我们离苦,那才是法。大乘的法就是能够让很多很多的人得到这种力量,它这种力量大。因为力量大,所以能够让很多很多的人得到解脱,它才名为大乘

三.解论题“百-法-明-门-论”

思考题:师父如何解析“百法明门论”的?菩萨与我的差别?“百法的智慧”给我们什么好处?性相之间的差别及关系?教授教诫的差别关系?法门的目的?论的目的?

“百”就是一百个,这些法加起来有一百种,所以“百”是数目。

“法”——世间法、出世间法。世间法就是有漏法;出世间法就是无漏法。有漏法就是带有烦恼的法,无漏法就是没有烦恼的法。

“明”——无漏智慧,能破暗故。凡夫由我执产生烦恼,那么产生烦恼,我们六根对六境的时候,就夹杂有烦恼,所以我们的所缘境的认识就是会有问题。

那菩萨了解到无常,知一切法的本质,知一切法的特点,了解了无我,了解了无常,所以在面对境界的时候,就不是与我执烦恼相应,而是同无漏慧相应,因为同无漏慧相应,所以这些无明烦恼的黑暗就没有了,那么就名为“明”,那我们就是无明。

这个“大乘百法”都是一种无漏的智慧,能够破除我们的烦恼。

“门”——开通而无壅滞故,意思是说“百法的智慧”可以帮助我们在修道、修行、成佛的整个的过程当中没有障碍、畅通无阻,就是非常的方便。犹如我们这房子需要有一个门,才能够进到房间里边去。这一百个法,才能够进入到佛法的堂奥,也就是通过这一百个法,慢慢慢慢我们就能够真正体悟到佛法是什么?慢慢慢慢对这些广大的佛法就会开通,内心当中不会有疑惑,种种的障碍就能够消除,所以叫做“门”。

“论”呢——简择性相,教诫学子,断恶修善,灭妄证真。

简择性相——我们昨天已经有谈到了,“性”就是法的体性,那么“相”呢就是一个法的外相、它的表相。比如说这个木头,那木头,但是它可以做出种种的这个表相出来,木头也能够做出佛像,木头也能够做成窗户,也能够做成门,也能够做成桌子,也能够做成这个椅子,等等,也能够做成地板。它的相状、它的形相、它的外相,是非常多的,但它的体性都是木头。这个论是要来简别法性跟法相的区别,法性是什么?法相是什么?从法相来悟入法性,然后达到性跟相不二、空跟有不二。

(资料补充:法相宗---名言安立世出世间一切法相,精密周详,称为广大教,唯识宗;法性宗---顿入无相,平等法性,直捷究竟,称为甚深教,中观宗。)

论的特点就是有“简择性相,教诫学子,断恶修善,灭妄证真。”

教诫学子,我们常常说这个教诫、教授。教授是从正面的开导;教诫是从我们要求的这方面,就是从这个反面来说明。当然这个教诫,我们如果能够两个字联起来,它也是包含教授的含义。如果我们要把教诫和教授分开来讲,那么教诫教授就有区别了,在这里的话,教诫学子,也包含教授的含义在里头。比如说,诸恶莫做,众善奉行,自净其意,这个就是《别解脱经》的教诫的总纲,七佛的教诫里面有《别解脱经》的教诫——诸恶莫做,众善奉行,自净其意。目的就要让我们断恶修善,灭妄归真,就把这种所有的虚妄的断灭,证到真如——证真。那么无论是大乘、小乘,无论是顿教、渐教,显教、密教,别教、圆教等等,所有的这个佛法都是为了要让我们断恶修善,灭妄归真,都是让我们能够辨别诸法的性跟相。

这些种种的法门的不同,它的目的都是一致的。就跟我们药一样,有中药,有西药,中药里边又有很多,有汤药,有药丸,有药片等等。目的都是为了要治病的,那所有的论也是如此,它就是“药”,它目的很明确,断恶修善、灭妄归真,要引导所有修学的人,能够达到这样子的一个程度、这样子一个目的。它也不是随便,随便写的,也不是随便去造论的。